En 1937, au Petit Palais

à Paris, l'Exposition Internationale rassemble une sélection

de grandes figures de l'art comptemporain français et européen

dans une grande confrontation pacifiste dans un climat mondial électrique,

envers et contre toutes les exclusions facscistes. Très atteints par

le début des horreurs de la guerre, et particulièrement en Espagne,

des artistes tels que Picasso, Matisse, Derain, Gonzalez, Laurens et Braque

revendiquent alors avec des oeuvres modernes leur droit au cosmopolitisme,

et à travers lui, leur aspiration à la Paix.

|

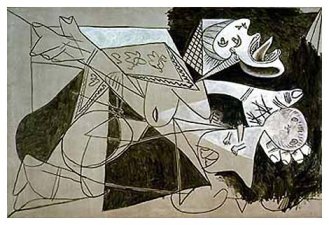

Picasso,

La madre y el niño muerto, 1937

|

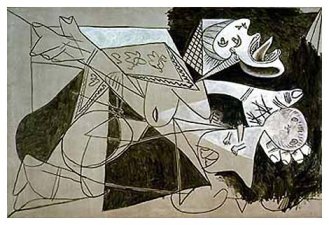

Picasso, Gernica,

1937

|

Gonzalez, Monserrat

criant, 1942

|

L'art

dégénéré

Affiche de l'Exposition

d'art "dégénéré", Munich 1937

|

Le

terme Entartete Kunst (art dégénéré) fut

inventé par Goebbels pour désigner toutes les productions

artistiques qui ne correspondent pas aux critères esthétiques

des nazis.

Le

18 juillet 1938, Adolf Hitler et son ministre de la propagande, Joseph

Goebbels inaugurent à Munich la Maison de l'Art ainsi que la

"Grande exposition d'art allemand". Hilter utilise alors

se rendez-vous culturel annuel pour témoigner du triomphe et

de la supériorité de la race arienne jusque dans l'art,

avec plus de 600 pièces scrupuleusement séléctionnées

par Goebbels.

Goebbels

et Hilter à Munich, 1937 |

Bien

décidé à anéantir les dernières "survivances

de désintégrations culturelle" et autres traces de

la culture "judéo-bolchévique", Hilter inaugure

le lendemain, le 19 juillet 1937 l'exposition d'Entartete Kunst à

Munich. Par soucis de diffusion du message de propagande, l'expostion

effectuera un tournée dans tout le IIIe Reich jusqu'en 1941.

Le

parallélisme entre les deux expositions d'art était donc

une vaste manoeuvre de propagande nazie, la première annonçant

l'aube d'une nouvelle époque culturelle et la seconde dépeignant

l'éclipse d'une époque de "décadence et de chaos"

culturel.

Toutes

les toiles de l'exposition d'Entartete Kunst seront brûlées

publiquement.

Les

artistes allemands et des pays annexés par le IIIe Reich sont alors

forcés de s'exiler. D'abord réfugiés dans le reste

de l'Europe, ils sont très vite contraints de rejoindre le Royaume-Uni

ou les Etats-Uni.

L'art

pictural comptemporain est donc persécuté. Nombre d'artistes

paieront de leur vie leurs peintures, internés dans les camps comme

ennemis politiques.

Le

camp des Milles

Les

Milles fut le seul camp français à la fois d'internement,

de transit, puis de déportation. Ce camps était en fait une

tuileries, convertie en prison par la France dès la déclaration

de guerre pour y interner les ressortissants allemands. Mais il se trouve

que la majeure partie des ces allemands étaients des exilés,

savants, prix Nobels, antinazis et artistes peintres.

Même

si l'enfermement fut très mal ressenti, le camp des Milles va très

vite mettre en place une très grande activité culturelle.

D'un point de vue artistique, le camp des Milles présente un grand

interêt puisqu'il a enfermé quelques uns des plus grands artistes

allemands de l'époque (Alfred Otto Wolfgang Schuize, Hans Bellmer

Robert Liebknecht, Max Ernst), symbolisant la persécution des intellectuels

et la survie de l'art dans les camps.

Les

dessins et peintures du camps des Milles sont les premières preuves,

d'un point de vue chronologique, du traumatisme des hommes dans les camps.

L'environnement des camps, la proximité, les parasites, le désespoir

des hommes, ressortent clairement des croquis et des peintures de ce camps.

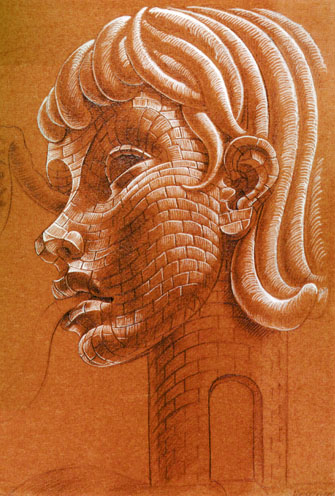

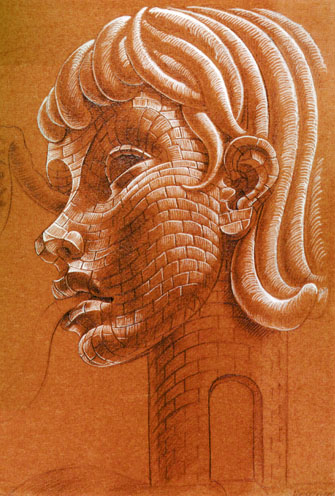

Hans

Bellmer, Tête de femme sur une tour, 1940 |

Max

Ernst, Les Apatrides, 1940

|

|

Robert

Liebknecht, Bâtiment central du camp, 1939 |

Robert Liebknecht,

Personnage au camp, 1939

|

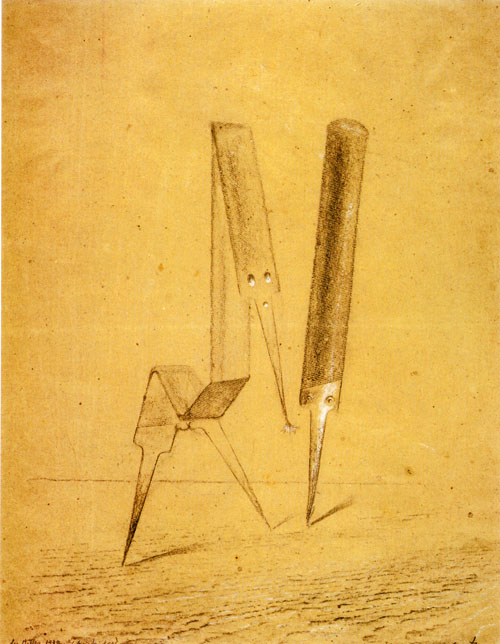

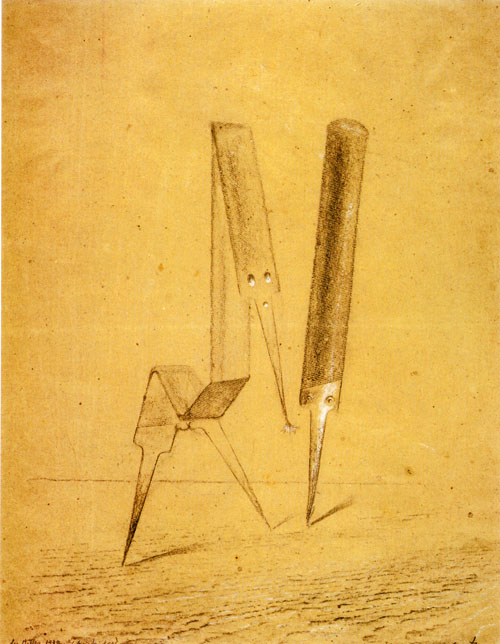

Wols,

Etude pour la puce, 1940

Il est

à noter que le rassemblement de ces oeuvre n'a été

possible que par le fait que le camps des Milles fut tenus par les français

jusqu'à l'armistice de juin 1940. Par la suite, les nazis se serviront

du camp, comme point de transit, puis comme gare de départ pour la

déportation. A partir de Septembre 1942, des milliers de juifs français,

livrés aux nazis par le gouvernement de Vichy, seront ainsi déportés

vers Auschwitz.

Malgré

les camps et la répression nazie, l'art pictural ne cessera pas d'exister

pendant la période concentrationnaire. Bien que clandestines, de nombreuses

oeuvres (croquis, portrait, peintures, gravures) seront produites dans les

camps. La plupart ont été retrouvés lors de la libérations

des camps, dans des cachettes au sein même des camps ou bien sur des

détenus, qui conservaient souvent au péril de leur vie.

Des

scènes de la vie quotidienne

La

plupart des dessins, peintures et gravures qui ont été retourvées

dans les camps de concentration et d'extermination représentent des

scènes de la vie quotidienne, de corvée. Distractions, témoignages,

cadeaux d'anniversaire, ces oeuvres étaient aussi et surtout des

exutoires à la douleur, à la souffrance, à l'horreur.

La création s'opposait alors à la destruction... L'art était

un défi lancé à la mort. En effet, toute création

dans les camps était souvent punie de mort, et les artistes, qui

gagnait souvent une certaine renommée dans leur camp, étaient

forcés de se cacher, dessinant la nuit, sous les lits, cachés

derrières leur camarades, évitant les rondes et les inspections

des "Lagers" et des capos. Il ne faut donc pa s'étonner

de l'état de certains de ses dessins, déchirés, estompés

ou entâchés.

Plus

de 30000 dessins on été retrouvés dans les camps lors

de leurs libérations, ce qui a permit d'identifier, de regrouper

et de reconstituer l'oeuvre de certains artistes.

Leo Haas

Leos

Haas est un exemple de la persécution des artistes dans les camps

de concentrations. Dessinateur de presse interné dans les camps pendant

la totalité de la guerre, il a survécu à Theresienstadt,

Auschwitz, Sachsenhausen et Mauthausen. Il fait partie de ses artistes clandestins

qui, malgré la repression et même la torture, est parvenu à

conserver ses dessins dans une cachette.

Leo

Haas survécu aux camps, et, après la libération, parvint

à récupérer ses dessins dans la cache dont il avait

soigneusement relevé l'emplacement.

|

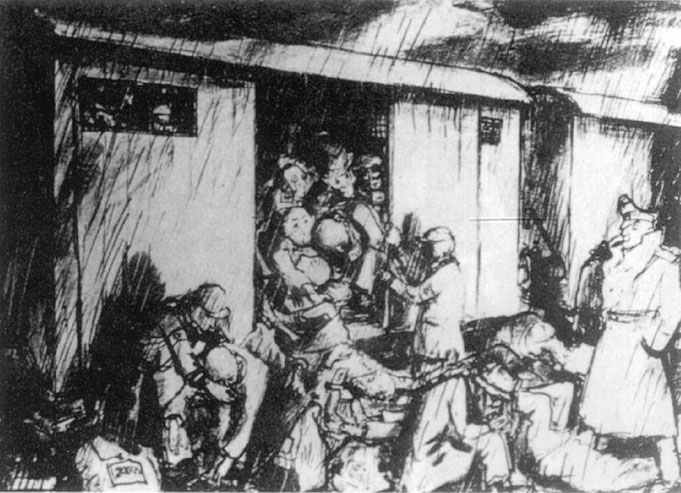

Leo Haas,

Thérésine, 1943

|

Les

dessins de Leo Haas sont simples. Dépourvus de couleur et de graphisme

grossier, ils témoignent cependant avec force de l'horreur et de

l'ambiance des camps de concentration et d'extermination.

Après

la guerre, il revint au dessin comme caricaturiste dans la presse communiste.

Il fut aussi, toujours par l'intermédiaure de sont art, en grand

défenseur de la Paix pendant la guerre du Vietman. Devenu professeur

en 1966, il meurt en 1983 à Berlin.

Malvina

Schalkova

|

Malvina

Schalkova fut déportée à Theresienstadt, puis

à Auschwitz, ou elle fut tuée. Ses dessins on néanmoins

été sauvés, et donne aujourd'hui un témoignage

de l'organisation des la vie dans le ghetto et dans les camps. Ses

dessins représentent pour la plupart des moments précis

de la vie dans ces ghettos et camps.

|

Portrait, natures mortes, paysage, scènes de vie,

les dessins de Malvina Schalkova sont comme des photographies. Dépourvus

de toute violence, la douceur de ses fusains et aquarelles contraste avec

l'agressivité et la grossièreté des traits de la plupart

des autres dessins.

|

|

Des

femmes au travail |

|

Une

femme et son enfant |

|

|

La

corvée de d"épluchage |

|

Le

repos dans les blocs |

|

|

Un

vieil homme |

|

La

toilette d'une déportée |

Des

pièces à conviction

En plus des photos prise

à la libération des camps, les dessins récupérés

constituent de véritables pièces à conviction des horreurs

nazie et du fonctionnement des systèmes concentrationnaire et d'extermination

nazis.

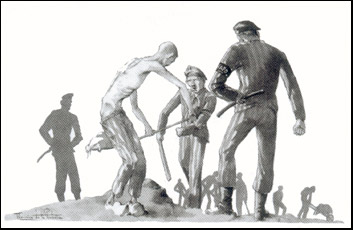

Certains artistes ont

pu, armés de leur charbon de bois, prendre sur le vifs des scènes

d'horreurs et prendre note de actes de dégradation commis sur les

détenus. Chacun pouvait alors, à sa manière, selon

son point de vue, apporter au témoignage communs à tous les

détenus et victimes des nazis. Les enfants également, dont

certains dessins ont été retrouvés, ont participé

à ce témoignage.

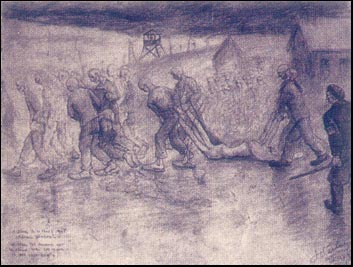

Léon

Delarbre, L'appel (morts compris), 1945

|

Dessin d'enfant

à Theresienstadt, 19??

|

Dessin d'enfant

à Theresienstadt, 1944

|

Contrairement

à l'opinion courante, les survivants aux camps de concentraion et d'extermination

n'ont pas mis beaucoup de temps à se livrer au témoignage. Ainsi,

de 1945 à 1948, toutes formes d'art confondues, il va il y avoir une

grande production artistique sur le sujet. La période post-concentrationnaire

se caractérise par sa grande expressivité. Les artistes

se sont attaché à retranscrire au mieux, au plus saisissant,

au plus percutant, les horreurs vécues pendant la déportation

ett l'extermination.

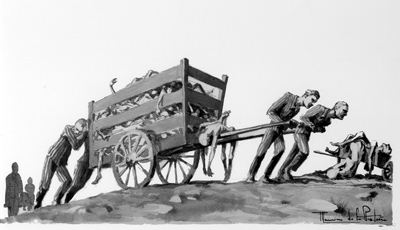

Maurice

de la Pintière

Survivant

du camp de Dora et artiste de talent, Maurice de la Pintière à

raconter son expérience au travers de croquis. Son oeuvre présente

des scènes de la vie quotidienne classiques, mais aussi et surtout

des scènes de mort, d'exécution, et du dur labeur des kommandos.

Etudiant

des Beaux-Arts, Maurice de la Pintière à regroupé la

majeure partie de son oeuvre sous le nom de "Dora, la mangeuse d'hommes",

constituée de reproduction de lavis fait en 1945. Son oeuvre est

un des témoignages picturaux les plus connus, tant par force du témoignage

que par la qualité des dessins.

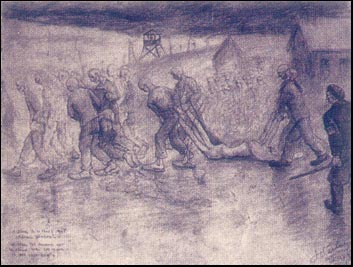

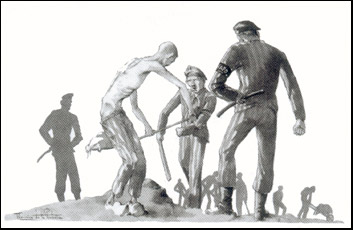

Maurice

de la Pintière, Où chaque pelletée de terre

était mouillée de leurs larmes et de leur sang,

1945

|

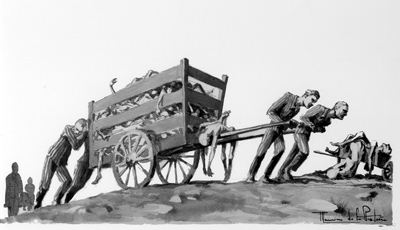

Maurice

de la Pintière, Le kommando de la mort, 1945

|

Zoran Music, accusé

d'appartenir à la résistance, fut interné au camp

de Dachau, où il réalisa, au péril de sa vie, des

centaines de dessins décrivant l'horreur qu'il voyait : scènes

de pendaison, fours crématoires, cadavres.

De 1970 à 1975,

Zoran Music revint à Dachau, dans les murs même où

il fut enfermé de 1943 à 1945. Il peint et grave alors une

série d'oeuvre regroupée sous le nom de "Nous ne sommes

pas les derniers".

Zoran Music,

Nous ne sommes pas les derniers (extrait), 1970-1975

|

Zoran Music,

Nous ne sommes pas les derniers (extrait), 1970-1975

|

Zoran Music,

Nous ne sommes pas les derniers (extrait), 1970-1975

|

Ces

oeuvres, non illustratives sont un nouveau témoignage exeptionnel

de la déportation, et exprime parfaitment la douleur et les souffrances

endurées.